O que é a história? Vejamos o que diz o historiador francês Fernand Braudel. "A história não é outra coisa senão uma constante interrogação feita ao tempo passado em nome de problemas e curiosidades —e mesmo de inquietações e angústias— do tempo presente que nos cerca e nos assola."

O trecho está na coletânea "La Méditerranée", pela editora Flammarion, apresentada pelo historiador François Hartog, que tem um ensaio de Georges Duby e cinco textos do próprio Braudel, que a organizou.

Braudel dirá que se trata de um diálogo entre os tempos. Diálogo este em que o tempo presente busca no tempo passado as causas do que ele é. "Ter sido é uma condição para ser." Quem não conhece o passado não sabe o que ele é no presente. Quem não tem passado não existe propriamente. E sabemos que quando falamos de tempo em Braudel, falamos da "longue durée" —longa duração—, uma história que se declina mesmo em tempo geográfico.

A partir desse enquadre historiográfico, percebemos que a modernidade tem um problema estrutural com relação ao conhecimento de si mesma, devido à dinâmica que a caracteriza como aquele tempo que despreza a priori o passado. Sendo assim, poderíamos dizer que a modernidade tem uma vocação intrínseca ao vazio em termos de identidade.

Indicativo dessa dinâmica está presente de forma evidente no manifesto futurista de 1909, escrito pelo italiano Filippo Tommaso Marinetti, em que a velocidade, a modernidade e a máquina são celebradas como valores de um tempo voltado ao novo e despreza o passado.

Tratava-se de um daqueles movimentos artísticos bobos em que a partir do seu discurso estético escorria um gozo com a "destruição regeneradora" que deveria caracterizar o tempo futuro.

Apesar de não se poder reduzir o futurismo ao fascismo, muitos futuristas aderiram a Mussolini como representante dessa modernidade violenta e regeneradora da Itália e do mundo.

O elemento fascista na modernidade é algo que lhe é intrínseco, e temos de nos lembrar disso. Quando se celebra a modernidade há que se dar conta da sombra fascista que a acompanha. O culto da transformação violenta e do novo como valor em si integra a dinâmica moderna tanto no fascismo italiano e alemão quanto na revolução bolchevique na Rússia.

Há um vínculo essencial entre modernidade, progresso e movimentos políticos totalitários, independentemente da bandeira ideológica que os anima.

Quando se interrompe o diálogo com o passado, como diz Braudel, interrompe-se o conhecimento do presente. Por isso mesmo, a modernidade carrega uma condição zumbi.

Inquietações, angústias, curiosidades, problemas giram no vazio sem a capacidade de produzir consciência de si mesmos, principalmente na "longue durée" que caracteriza as questões humanas.

Outro historiador, Dan Edelstein, professor em Stanford, no seu essencial livro "The Revolution to Come: A History of an Idea from Thucydides to Lenin", da Princeton University Press, indaga acerca da história da ideia de revolução desde a Guerra do Peloponeso —século 5º a.C.

Num vasto trabalho de erudição, Edelstein dá um exemplo primoroso do que Braudel chamaria de diálogo entre o passado e o presente no qual, ao sabermos o que fomos, podemos melhor lidar com o que somos. No caso de Edelstein, se trata especificamente da história política ocidental.

Quando nos perguntamos sobre o conceito e o valor das revoluções modernas, devemos saber de onde vem a expressão. O termo de origem é "stasis" em grego, usado por Tucídides, significando conflito, catástrofe social.

A noção de progresso ou do valor intrínseco do novo como critério absoluto do que é bom é coisa do século 18 iluminista —como no caso do ingênuo e guilhotinado marquês de Condorcet. Mas mudanças políticas nem sempre foram vistas como valor positivo para a vida política de um povo. Durante a maior parte da história, mudanças políticas foram vistas como tragédia.

Segundo Políbio, historiador grego radicado em Roma, autor de "Histórias", os gregos e romanos viam os sistemas políticos como necessariamente perecíveis e vocacionados, antes de degenerar, a evitar que a sociedade ficasse pior do que já era, ao contrário de nós modernos, que vemos na política um modo de fazer o mundo melhor. Haveria algo de entrópico na ordem política. Concordo com os antigos: não há avanço.

No espírito de Braudel —e dos antigos—, se alguém se perguntar angustiado se a democracia acabará um dia, a resposta é, evidentemente, que sim. Olhando para o passado, vemos que tudo que é humano é efêmero.

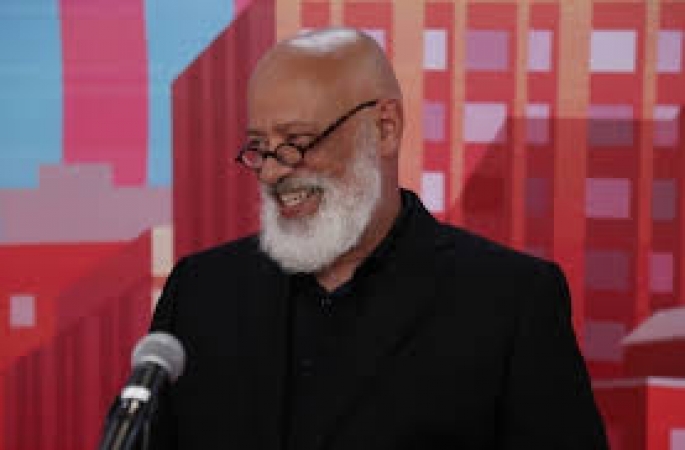

*Por Luiz Felipe Pondé